大学入試の仕組みを徹底解説

私立大学の入り口は「推薦系」と「一般入試系」

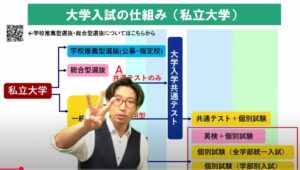

まず、大学入試の入り口というのは大きく分けると二つです。推薦系と、問題を解く一般入試系の二本立てです。私たちは基本的に一般入試を中心に扱っていますが、推薦系も知っておくと理解が深まります。

推薦系入試の2種類

推薦には二種類あります。ひとつは学校推薦型選抜、もうひとつは総合型選抜です。いわゆる指定校推薦というのは、学校の通知表の順に上から希望者が推薦されていくもので、成績順に抜けていくタイプの推薦です。

一方の総合型選抜は、昔で言うAO入試に近いものです。面接や小論文だけで合否を決める形式が多かったのですが、最近は変化していて、テストを導入する総合型選抜も増えています。東洋大学などでは、総合型選抜で「テスト+面接」という形が始まっています。

一般入試の3つの方式

次に、問題を解いて合否を出す一般入試の方です。一般入試の中にも3つのタイプがあります。

① 共通テスト利用入試

共通テストの得点のみで合否を出す方式です。1月中旬に行われる共通テストの結果を使い、複数の大学へ出願することができます。1回のテストでいくつもの大学の結果が出るという仕組みです。

② 共通テスト併用入試

共通テストと大学独自の個別試験を合算して合否を出す方式です。たとえば共通テストの英語を使い、個別試験では数学や理科を解くという形になります。共通テストでリードを取って、個別試験で逃げ切るという戦い方も可能です。

③ 個別試験(大学独自入試)

大学が独自に作るテストで合否を出す方式です。これには学部別入試と全学部統一入試があります。学部別は各学部ごとの試験、全学部統一は1回の試験で複数学部の合否を同時に出す形式です。

チャンスは増えたが、1回ごとの合格は厳しくなっている

昔と比べると、推薦や併用、全学部統一など、入試の入り口は圧倒的に広がりました。受けられる回数も増え、挑戦の機会が多くなったのは事実です。

しかし、大学のキャンパスが増えない限り、募集人数全体は変わりません。昔は学部別入試の前期で一気に合格者を出していましたが、今は推薦や併用、全学部統一などに分かれたため、1方式あたりの募集人数が減り、その分、1回ごとの合格ラインが上がっています。

国公立大学の入試の仕組み

国公立大学の入試は、昔と変わらず共通テストと二次試験の合計点で合否が決まります。この基本的な仕組みは今も同じです。

昔よりも後期試験を行っている大学は少なくなっています。後期試験を実施する大学は減少傾向にあり、全体としては前期に定員を集約する流れが進んでいます。ただ、後期を行う大学がなくなったわけではなく、今でも実施しているところはあります。

よくある勘違い① 出願のタイミング

よくある勘違いの一つ目は、出願のタイミングです。国立は前期の出願と同時に中期・後期の出願も行うため、私立大学の合否結果を見て出願先を変えることはできません。つまり、私立の結果を踏まえて「強気に出す」「安全に出す」といった調整はできず、最初の出願の段階で中期・後期も含めた出願を同時に行う必要があります。

よくある勘違い② 科目数の多さ

二つ目の勘違いは、「国公立は科目数が多くて無理」という思い込みです。確かに科目数が多い大学もありますが、実際には3教科で受験できる国公立大学や、理科1科目で受験できる理系の国公立大学もあります。最初から「国公立は無理」と決めつけてしまうのはもったいないです。

よくある勘違い③ 共通テスト比率の誤解

三つ目の勘違いは、「共通テスト比率の低い大学は、共通テストは合否にあまり影響しない」という考え方です。共通テストの比率が低い大学であっても、共通テストが合否に影響しないわけではありません。足切りや総合得点で影響が出ますし、共通テストで取るべき点を取れないと、二次試験で頑張っても届かないことがあります。そのため、共通テスト比率の低い大学は、高3になったら二次対策に集中できるよう、高2のうちに(早めに)点数が取れるようにする必要があります。

また、最近の入試情報として、2027年度入試(現高2)から東京大学に新しい学部が設置される予定です。その結果、既存の学部の募集人数が減るため、倍率が上がる可能性があります。または、それを見越して、合否ラインぎりぎりの生徒が1つ下(東京科学大・一橋大・旧帝大など)へ下げて出願する可能性もあります。そして、2028年度入試(現高1)から東京科学大学では共通テストが必要になります。このように、これまで共通テストを使わなかった大学でも導入される方向に進んでおり、今後は共通テストを無視できない入試がさらに増えていきます。

このように、国公立大学の入試は昔と大枠は変わらないものの、後期試験を実施する大学の減少や、共通テストの扱いの変化など、部分的には変わってきています。共通テストと二次試験の両方を意識しながら、早い段階で準備を進めていくことが重要です。

まとめ|増えたチャンスを「戦略」で活かせるかが勝負

大学入試は、この10年ほどで大きく変化しました。推薦・総合型・共通テスト利用・併用・全学部統一・学部別・国公立など、受験の入り口は確実に増えています。しかし、どの方式も「合格枠が細分化された」だけで、全体の募集数が増えたわけではありません。チャンスは増えたように見えて、1回の入試の重みはむしろ大きくなっています。

重要なのは、こうした複雑な制度の中で「自分がどの方式なら勝てるか」を理解しておくことです。共通テスト中心でいくのか、個別試験に強みを出すのか、あるいは推薦・総合型を早期から狙うのか。入試方式の特徴を知り、日程や科目配点を踏まえて戦略を立てる力が、今の大学受験では欠かせません。

そしてもう一つ大切なのは、「情報を持っている人」と「知らないまま動く人」との差です。同じ学力でも、方式の選び方や出願順序を誤るだけで合否は変わります。だからこそ、入試の仕組みを正確に理解し、自分に最も合ったルートを選び抜くこと。その積み重ねが、最終的な合格を引き寄せます。